- ホーム(新着情報) >

- 研究室紹介

研究室紹介 (動画はここ)

溶液系の電気化学と熱力学に基づく材料プロセッシング

人間社会を支えそして豊かにしている材料は、ほとんどすべてが2つ以上の物質の組み合せで成り立っており、そこには物質の「表面」と「界面」が必ず存在して機能の発現に寄与しています。それは、マイクロ・ナノ技術を駆使して高度にデザインされた現代の材料に限らず、百年以上の歴史をもつオーソドックスな材料についてもまたいえることです。いいかえれば、種々のものづくり技術では、表界面の形成と機能化が鍵を握っているのです。

当研究室では、水溶液系と非水溶液系(イオン液体や有機溶媒)の電気化学、溶液化学、ならびに化学熱力学に立脚し、基礎から応用にわたる様々な表界面の湿式機能化プロセスを研究しています。

水溶液系の薄膜形成とその熱力学

電解質水溶液から酸化還元反応や酸塩基反応によって固相薄膜を析出させる電析・電気めっきは、常温常圧下のソフト溶液プロセスとして、湿式製錬や耐食性表面処理に代表されるマクロスケールから、電子デバイスの実装技術のようなマイクロスケール、単分子・単原子膜レベルの表面機能化のようなナノスケールに至る幅広い守備範囲をもつ要素技術です。私たちの研究室では、単体金属だけではなく、各種合金材料や半導体材料(化合物、酸化物)の電析・電気めっき技術を研究してきました。ここでは、トライアル・アンド・エラーによる従来型の条件探索に加え、溶液に含まれる化学種の分光学的解析や電位-pH図を描くことによる電解諸条件の熱力学的理解と総括的な制御を行い、得られる皮膜のモルフォロジーや半導体物性の評価、ガルバニック接触法による新しい製膜法の提案など、幅広い研究を展開しています。また最近は、濃厚な金属塩を含む多成分電析浴を設計し、それを新しい電気めっきや電解製錬へ応用する研究にも取り組んでいます。

(L–:CH3CH(OH)COO–、H–1L2–:CH3CH(O–)COO–)

湿式製錬技術の開発と高効率化

私たちの暮らしは三大材料と呼ばれる金属、セラミックス、高分子により主として支えられています。このうち金属原料は、鉄やアルミニウムのように高温の乾式冶金プロセスで生産されるものと、銅や亜鉛のように乾式プロセスに水溶液系の湿式冶金プロセスをうまく組み合わせて生産されるものがあります。水溶液を用いる湿式冶金は常温常圧で操業される環境にやさしいプロセスであり、最近では金属をリサイクリングする手法としても期待されています。私たちの研究室では、新しい銅の電解採取プロセスの開発や、現行の銅電解精製プロセスの高効率化に関し、非鉄製錬各社との共同研究を進めています。

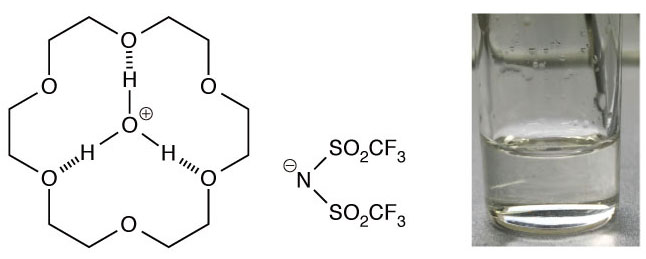

イオン液体や深共晶溶媒を用いる表面の機能化

イオン液体(ionic liquids, IL)は、水や通常の有機溶媒のように電荷をもたない中性の分子ではなく、陽イオンと陰イオンからなる室温付近でも液体状態の物質です。ILの多くは、高い温度でも揮発せず、発火することもありません。この優れた性質を利用し、新しい電気化学デバイスや環境に優しい有機合成プロセスが研究されています。なかでも、私たちの研究室ではILや、それと類似した特徴をもつ深共晶溶媒(deep eutectic solvents, DES)を電解液の溶媒とする、材料表面の電気化学的機能化に関する研究を行っています。これまでに、酸化還元電位が低く水溶液中では還元できない金属の薄膜化技術や、水や有機溶媒を使えない中温域での合金薄膜形成手法で成果をあげてきました。また、従来になかった構成イオンをもつ新しいIL物質の探索や、その物性評価に関する研究にも取り組んでいます。ILを用いる技術を、水溶液を用いるソフトプロセスと組み合わせることで、表面の新たな機能構築技術へと展開を図ります。

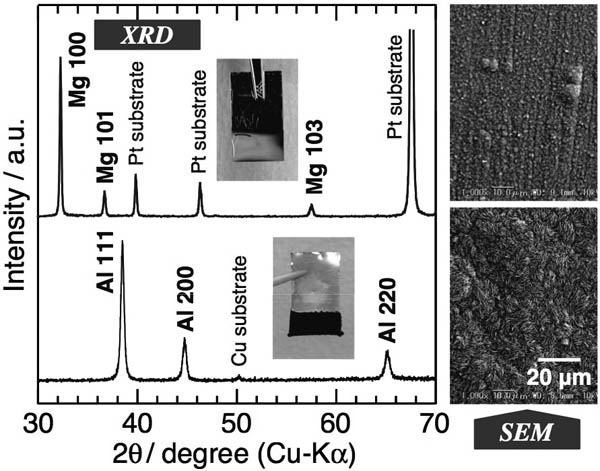

新しい電池開発のための金属電析ならびに反応解析

太陽電池や風力発電など、自然エネルギーに依存した社会の構築には、不安定な電力を蓄えるための容量の大きな化学電池(いわゆる「電池」)の開発が求められています。化学電池は電極/電解質界面での金属イオンの酸化還元を用いたデバイスであり、その充放電反応はまさに金属の電析反応と同列のものです。私たちの研究室では、マグネシウムやアルミニウムなど平衡電位の低い多価の金属を用いる電池負極や、新しいリチウム-空気電池の反応解析に関する基礎研究を行っています。ここでは、種々のイオン液体や有機溶媒など、酸化還元耐性にすぐれた溶媒を用います。また、電気化学的手法によって新しい電池活物質を調製する研究にも取り組んでいます。

※ より具体的な個別の研究テーマについては[学位論文・卒業生]のページをご覧ください。